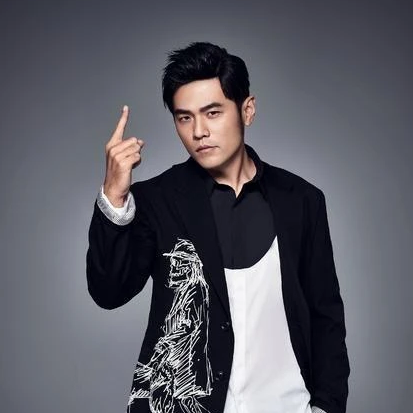

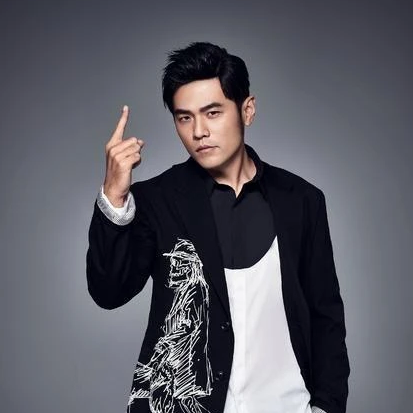

第一档(全能制作人+歌手+影响力)

1.来自台湾省的全能音乐人周杰伦,兼容度高,影响力大,在华语乐坛犹如一座丰碑。

2000年,他以专辑《Jay》正式出道,后来发行的音乐作品在整个中国流行音乐中占据了主导地位。

有七里香、稻香、答直、霍元甲、晴天等多首歌曲,受众广泛。即使是现在,周杰伦歌曲的日收听量也能达到1000万+。

2.新加坡创作歌手林俊杰和周杰伦被称为“双J”。虽然是新加坡人,但林俊杰一直在mainland China发展。

2003年,他以专辑《Le Walker》出道,但反响并不好。当时周杰伦发行了新专辑《叶惠美》,林俊杰的出道被周杰伦掩盖了。

2004年,林俊杰发行专辑《第二天堂》,凭借歌曲《江南》,在mainland China走红。从这首歌开始,林俊杰逐渐在华语乐坛崭露头角,他的知名度也接近周杰伦。

3.胡彦斌,毕业于上海音乐学院(因为他签约了一家唱片公司)。mainland China著名的制作人和创作音乐家。

1999年参加“上海亚洲音乐节新人歌手大赛”,2002年发行首张个人专辑《文武双全》。胡彦斌比周杰伦早一年出道,但他的专辑发行太晚。2002年,周杰伦和林俊杰都发行了个人专辑。

2011年,胡彦斌去美国学习音乐制作和电影配乐。后续影视配乐创作,一个真正全方位的制作人。

胡彦斌的歌唱和作曲技术极高。学过声乐的同学都说不喜欢唱他的歌。技能太多,门槛太高。但是他的人气比周杰伦和林俊杰差很多,排名第三。

4.王力宏,美国音乐家,在mainland China发展。

伯克利音乐学院的优秀校友,学校专门以他的名义设立奖金,奖励那些能力出众的学生,激励他们更好地发展。

此外还有陈志毅、关大洲等专注于配乐制作的歌手,名气也不算太大,这里不一一列举。

第二档(作曲家/作词人+歌手+影响力)

1.黄家驹,吉他手,beyond乐队主唱,以摇滚风格为主。

黄家驹写的《我们生活的日子》在中国有很强的吸引力。可惜他死得太早,作品也没有太多流传。

2.海蝶音乐公司的总监Vae,把所有的歌词和歌曲都带着浓浓的中国风。他早年以网络歌手出身,是网络游戏《天龙八部》的资深代言人。

Vae为《天龙八部》写了《半城烟沙》《宿敌》《难以置信》,也叫《天龙主题曲三联》。

Vae可以说是目前华语乐坛非常负责任的音乐人。他不参加综艺节目,潜心创作,时不时去听音乐会。

3.华晨宇,一个新时代的超人气音乐人,舞台风格不讨喜,口碑不佳。

他的《我真的好想爱这个世界》还是很不错的。网易云音乐的评论数已经达到100万+,单品销量一度在音乐APP中排名第一。

此外,还有薛之谦、李荣浩、邓紫棋、凯莉、毛艺、梁博等创作型歌手。

第三档(歌手/封面+影响力)

这个文件是纯歌手,原唱和翻唱都算。

1.中国流行歌曲的姐姐邓丽君是个万人迷。

这首歌的唱功高得离谱,几十年都没有间断过。观众年龄跨度大,受众广。20世纪70年代,邓丽君去日本发展并参加红白歌会,这使他在日本非常有名。

她去世后,日本音乐界给她加了一个非常高的歌手称号,为中日两国在艺术上建交做出了突出贡献。

2.四大天王,这是他们四个。香港的四大天王在当时是人尽皆知的,在男歌手中被认为是万人迷。

四位都属于多方面发展的艺人,影视演员、歌手、公益从业者是他们的标签。

此外,还有查理、杰森、那英、贝拉、吴莫愁、黄霄云、单依纯等歌手。

“中国乐坛”最近已经不知道谁被招募了,谁被激怒了。最近几天,人们一直把它拿出来挂着。而对方却吊着骂骂咧咧,“你就是一潭死水!”“你又回到了CRBT时代!”“都2022年了,你姓周!”“你早就知道自己姓摇名了!”一句话,“你完蛋了!”“没人能救你!”

单从榜单来看,目前的“华语乐坛”并没有达到预期。在苹果音乐前阵子发布的年度热歌榜单中,周杰伦的老歌占了54%。在这100首歌曲中,有两首是2021年发布的中文新歌,一首是《星辰大海》(黄霄云),另一首是《这个世界上有那么多人》(莫文蔚)。

有人说Apple Music没有代表性,我们还是要看QQ音乐和网易云音乐才能看到榜单。其实,周杰伦处处称霸榜单只是个比例问题。在最新的QQ音乐热歌排行榜中,周杰伦只占前100名歌曲的27%。(比Apple Music少一半,所以就用“仅限”吧)

“中国音乐”还不够吗?多孤独无敌啊!周杰伦孤独到连发行新专辑的动力都没有,所以接受采访的时候连剪辑都不用。他直接告诉大家,“不是我没有专辑,而是我目前在玩”。

讲道理,任何人的歌都能在QQ音乐热歌排行榜上占到27%,他们会选择播放而不是继续奋斗,就像周杰伦一样。是27%。你为什么不玩?你还得拼那个吗?给别人留一条出路。

“华语乐坛”被挂掉的另一个原因是“热歌当道”。除了周杰伦、陈奕迅、林俊杰、薛之谦、李荣浩、邓紫棋等少数常客外,目前的排行榜上全是不知名的歌手,他们的名字大多是网名,都不知道从哪里来的...

不要问,问就是“姓摇名”。

世界长期遭受Tik Tok之苦吗?不,我不相信你翻看早些年的媒体报道。没有Tik Tok的时候,当你提到“华语乐坛”或“唱片业”的时候,还是“悲哀”的。黄舒骏在2009年宣布“唱片业已死”,2011年,宋克在唱片业的棺材板上加了一颗钉子。

然而,十年后,我们仍在这里讨论“中国乐坛”...

我们讨论的“中国乐坛”到底是什么?它从哪里来,又去了哪里?也许是时候好好中风了。

它是从哪里来的?也许你可以问斯蒂芬妮。

任何观念的形成都有其自身的过程,“中国乐坛”也不例外。

有人说“华语乐坛”等于“港台乐坛”。表面上看,是真的。很多人怀念“神仙打架的年代”。所谓的“神仙”大多是港台歌手,如周杰伦、五月天、S.H.E、陈奕迅、斯蒂芬妮,在很多人的印象中,大火来自中国台湾省。

当时港台歌手确实占据了“华语乐坛”的C位,但“华语”这个词其实已经超越了“港台”,否则,新加坡和马来西亚的华人就不高兴了——虽然“新加坡和马来西亚歌手”如果想出国,必须经过港台渠道,但看完这篇文章,你会发现事情并没有那么简单。

作为一个早已确立的模糊概念,“中国乐坛”的起源是毋庸置疑的。但有资料显示,“中国乐坛”的概念大概是在90年代末才成为“共识”。

在此之前,“音乐场景”的概念大多是地域性和地方性的。中国台湾省有“台湾省乐坛”或“国语乐坛”的说法,中国香港有“香港乐坛”的说法。在mainland China,“港台音乐”一词早年在媒体上较为常见。

特别是“港台音乐”起步于20世纪70年代中后期至80年代末,当时港台唱片业基本成型。在影视和综艺的带动下,港台艺人成为中国娱乐圈的主角,去大陆,去南洋。

然而,随着“港台唱片业”的快速发展,新加坡和马来西亚的华人也在发展自己的华语唱片业。

20世纪80年代初,新加坡出现了鼓励华人唱中文歌的“新歌谣运动”,一批优秀的创作人才诞生了。他们中的佼佼者也开始在未来尝试“反向出口”,比如许环良、陈佳明和吴启贤。

“新评书时期”的许环良(左下)和吴启贤(右上)

随后,新加坡和马来西亚的音乐人逐渐参与了全球华人唱片产业链。1990年,新加坡音乐家李迪文参与创作录制专辑《野花(林忆莲)》,给业界留下了深刻的印象。20世纪90年代,吴启贤、陈洁仪、无印良品、许美静的歌曲红遍港台、mainland China,许美静的幕后操盘手是当年与吴启贤一起组织“新歌谣运动”的陈佳明。

21世纪前后,“新马歌手”蜂拥而至,包括新加坡的斯蒂芬妮、林俊杰、蔡健雅和阿杜,马来西亚的曹格、梁静茹和戴佩妮。“新马歌手”的影响力达到了历史巅峰。至此,“中国乐坛”的概念得到了充分的认可。

如果非要给“华语乐坛”划一个分水岭的话,那可能就是斯蒂芬妮击败周杰伦,获得金曲奖最佳新人奖的那一年了。之前的“华语乐坛”更像是“港台乐坛”,之后的“华语乐坛”更像是“华语乐坛”。

在中国乐坛的分工中,大陆曾经只“接手”

“华语乐坛”概念落地生根,是华语唱片业全球专业分工的结果。

随着全球华人市场跨区域联动的加强,新加坡、马来西亚音乐人的影响力越来越大,“华人”二字所蕴含的全球华人音乐市场的意义也越来越重要。

2004年,《中国新闻周刊》发表了对李宗盛的专访,题为《李宗盛谈中国音乐流水线:新马在Mainland China做台湾省展》。

一个标题勾勒了当时华语乐坛的产业链:内容在新加坡、马来西亚制作,综艺舞台由台湾省传播,消费市场主要在广阔的大陆。

传统唱片业传统唱片业遵循“古腾堡经济”模式:大规模投资、专业化分工、大众化消费。

20世纪80年代以前,港台音乐主要由当地人生产和消费。之后,借助全球分工和分配,海外巨头进入市场实现资本收益最大化,成为大势所趋。性价比最高的“新马”成为众多唱片公司的选择,也推动了新马本土唱片业的发展。

从“新民谣运动”中脱颖而出的许环良在1986年与人共同创立了海洋蝴蝶唱片公司,而李偲菘和李伟菘兄弟则在20世纪90年代初成立了自己的制作公司。这些曾经徘徊在中国乐坛边缘的小团队,慢慢走近了中国音乐市场的核心,最终诞生了斯蒂芬妮、林俊杰这样的巨星。

在李宗盛看来,自20世纪90年代中期以来,中国台湾省的唱片业越来越依赖“外包”,其自身的内容生产力越来越弱。“表面上看,台湾省的流行音乐产业依然风光无限,依然扮演着火车头的角色,但实际上有很多内容资源和人才并不是台湾省生产的,而是最终来到这个地方让他们大放异彩。”(节选自中国新闻周刊)

大陆歌手也想借助台湾省的节目大放异彩,但最终真正大放异彩的只有那英。

当时,与中国的香港、台湾和新加坡相比,大陆市场在中国音乐产业链中的作用较弱。由于流行音乐行业起步较晚,没有像新加坡、马来西亚那样享受到“分包”的红利,内地市场更多是自己探索,同时高度依赖港台的经验。

20世纪90年代,大陆流行音乐市场有很多成功的案例,包括香港和台湾的案例。比如张培仁的“魔岩三杰”背靠滚石,曾经推广“校园民谣”的“地球唱片”,曾经推出郑钧、小可的“红星音乐制作社”,都是香港人创办的。

此外,mainland China本土唱片业的发展还很不成熟。虽然偶尔也有一些亮点,但市场基本上还是以港台艺人为主,这就是李宗盛所说的“接管”。

然而,到了90年代末,大陆完善唱片业体系的时间已经不多了。很快,新技术和新渠道将吞噬一切。

传统唱片业的最后一战

2000年,周杰伦出道,才华横溢。他火了20年,但同时也掩盖了唱片业存在的问题。

在大众眼中,21世纪的前五年是中国音乐中神仙打架的时代,但在业内人士眼中,却是唱片业崩溃的开始。

张信哲·申彻曾回忆说:“2000年我非常沮丧。我还在索尼。两年换了四个队,没有录过歌。公司也在不断合并重组。整个行业一片混乱,常规世界崩溃。(节选自南方人物周刊)

资深媒体人马世芳说:“台湾省唱片业的毁灭大概是在2001年和2002年,MP3是一回事,但唱片业原有章程的弱点却因为MP3而显现出来。”(节选自青春BLEU & BOOK

歌手游宏明说:“早在2004年,我就说过唱片业迟早会倒闭,当时很多人还在惊讶。然而,两年后的2006年,唱片行业变得越来越萧条。似乎大家第一次意识到,唱片行业的发展已经到了一个艰难的阶段。”(节选自成都晚报)

2009年,黄舒骏在一份新闻稿中“宣布”:“唱片业已死。”

现在看来,周杰伦、五月天、斯蒂芬妮、林俊杰、S.H.E .的崛起,可以说是中国传统唱片业的“最后一战”,在互联网崛起之前站稳了脚跟,从中受益匪浅。后来,华语乐坛开始破局。

当陶喆完成他的第一张专辑时,他被捧上天了,但是没想到,两年后突然出现了一个周杰伦。如今,周杰伦出道21年,五月天出道22年,陈奕迅出道26年,但在华语乐坛,无人接手。

完全没有,但是很难进入大陆市场。最典型的例子是周。周的海外数据非常优秀,他的歌曲在Spotify上的中文歌曲排名第一。但是在内地市场,他已经发行了5张专辑,仅仅是这两年,他就靠着内地的综艺节目积累了一点人气,跟他一出道就红遍全国的前辈不一样。

事实上,21世纪最后5年出道的港台歌手的地位已经大打折扣。其中一个重要原因是大陆的经济崛起打乱了“中国乐坛”原有的链条,中国唱片业过去赖以为生的专业化分工失去了所有优势。

进入21世纪后,互联网和移动通信发展迅速,中国大陆是全球增长最快的市场,从而占据了渠道优势。

传统唱片业的宣传主要依靠大众媒体自上而下的喂鸭。互联网和CRBT将音乐连接到了更广阔的“下沉市场”,消费者的需求发生了微妙的变化——网络歌曲和CRBT歌曲的繁荣与音乐前所未有的“下沉”有关。过去,普通大众由于各种条件无法干预音乐消费,现在有了手投票的权利。

短视频歌曲的底层逻辑无非如此。“喂猪”这个表述过于简单粗暴,也贬低了大众的自我选择意识。“审美”是一个不断发展的过程。如果连接触的机会都没有,那美学呢?

内地的娱乐市场因为经济日益强劲,逐渐掌握了传播的主动权。

港台艺人,如邓紫棋、萧敬腾、徐佳莹等。,都通过去内地参加综艺节目证明了这一点:内地不再只关心“接手”,而是开始提供“秀场节目”。艺人不再依靠台湾省的舞台发光。相反,来自香港、台湾、新加坡的艺人,都要走上大陆舞台才能大放异彩。

《我是邓紫棋的歌手》第二季

问题是,大陆的产量没有跟上。

中国乐坛的未来取决于“大陆”

“坛”字是祭祀的平台,是讲学的场所,是容器,是圆。简而言之,它是一个空间概念。它是空间,有纬度、经度和高度。

“音乐”这个词太笼统,提到“音乐产业”可能更合适。一个健全的音乐产业至少要有健全的生产、供销体系和配套的价值衡量与传递机制。就像任何空间一样,有经纬,有高低,有长短。

在欧美音乐界,不仅有专门的人才和分工,还有专门的媒体和奖项,以及相对严谨的统计,从而形成了相对统一的行业共识。

“共识”形成后,行业从业者会形成相似的审美和技术水平,进而推动行业在一定的稳定水平上持续发展。

欧美也有以次充好的内容,但他们上不了台面,而能在台面上听到的东西,因为“共识”的约束,不会太离谱。

相比之下,内地的音乐市场有些混乱,长期缺乏稳定的脉络。

一个是《魔岩三杰》,一个是《校园民谣》,一个是《钟声激越,黄金万两》,一个是《神曲当道》,现在可能是“短视频热歌”的天下了。

仔细想想。在过去的20年里,能够长期保持作品稳定输出,保持演绎事业发展的内地歌手屈指可数。

大陆乐坛应该是什么样子?当我们尝试讨论相关问题时,可能会发现在这一点上并没有“共识”,有的是“萝卜白菜各有所爱”,有的则是“存在即合理”“一人一队”大行其道。

“一人一队”既是新技术发展带动生产力下沉的结果,也是行业缺乏专业化分工的缩影。

一个行业的“共识”需要经过多年的发展,当不同的立场相互撕裂时才能形成。在传统唱片业时代,mainland China音乐市场的专业体系还没有完全发展起来就被新媒体冲走了。今天的市场表征是一个多年的痼疾。因为一套专业化分工长期没有发展起来,市场呈现的是“专业化”的反面:互相争斗,互相享受,一片混乱。

回顾全球音乐产业的发展,我们会发现音乐市场的发展总会经历一个靠“以次充好”野蛮生长的阶段。

一百多年前,在音乐行业刚刚起步的时候,粗制滥造的“铁锅巷”让业内人士愤怒地批判“新音乐多,新垃圾多。”内地音乐市场的“乱”只是“丁邦祥”的老路。

“野蛮生长”最终将不得不回归理性和规范,但没有人知道这条路要走多久。

正如互联网作家克莱·舍基(clay shirky)所说,“互联网不是将新的竞争对手引入旧的生态系统,而是创造一个新的生态系统。”今天的音乐产业改革是一个系统性的范式转变。传统媒体构建的资源高度集中的“古腾堡经济”正在被分布式的“互联网经济”所取代,中国大陆是全球音乐市场中互联网化程度最深的一个。

据IFPI数据显示,全球音乐行业流媒体收入占比62.1%,mainland China占比超过90%。

深度互联网化的中国音乐享受着中国互联网经济快速发展的红利,mainland China音乐市场是目前全球增长最快的市场之一。

然而,互联网给中国音乐市场带来的是“效率”,而不是“质量”。而且,在缺乏传统唱片业经验的市场环境下,如何有条不紊地开发线上内容,没有经验可循。

“中国乐坛”的认知混乱可能就来自于此。内地脆弱的唱片业体系已经被新媒体冲散,无法支撑高质量内容的发展。少数能在内地立足的港台、新加坡艺人,基本都是老面孔。于是,随着新媒体的不断发展,跟不上经济和媒体发展步伐的“中国乐坛”只能停留在过去。

至少,这是网友的印象。

属于香港、台湾、新加坡的“传统唱片业模式的华语乐坛”正在成为过去式,“互联网时代的华语乐坛”仍然缺乏“共识”。在这样的大趋势下,或许所有从业者都需要思考,我们要打造怎样的“中国乐坛”。

当这个问题顺利解决后,我相信新的人才会诞生,也许他们会在大陆诞生。