这两天,挂在王力宏身上的瓜相信已经让很多人感到麻木了。随着罗志祥、狄云、王力宏等人个人设定的崩塌,很多人调侃他们的歌单现在越来越薄了。但幸运的是,2021年12月,仍然有一个热衷于喝奶茶的周杰伦,依然屹立不倒。

苹果更新了2021年中国大陆最热歌曲榜单,前100名周杰伦占据54席,堪称“华语乐坛半壁江山”。

QQ音乐还给了一个中国歌手单日观众排名。周杰伦也独霸榜单,总观众榜前十剩下的九个人总数一共是两个数量级。最恐怖的是周杰伦的歌都是给VIP听的,这让这个数据更加恐怖。

苹果和腾讯作为两大巨头公司,虽然没有互相交易,但在“周杰伦NB”的问题上达成了一致。

看看这个列表。周杰伦在2004年和2005年发行了很多歌曲。这几年他的创作节奏确实慢了很多,但他的版权每年还是能给他带来巨大的收入。

周杰伦的版权有多值钱?周杰伦歌曲的版权属于朱厄尔公司,也是周杰伦自己成立的公司。2015年朱厄尔首次授权网易云时,授权费为870万,到第三年已达到1818万,仅三年时间就翻了一倍多。

后来网易云和周杰伦因为版权纠纷闹翻。据说,财大气粗的腾讯,以5.7亿元的直接价格,买断了周杰伦曲库三年的内地版权。

本来,腾讯的音乐是在低迷中起步的。结果周杰伦新歌一出来,股价直接从1.5%涨到了1.24%,腾讯一天赚了6亿。这种现象级的能力只能说是凤毛麟角。腾讯的知识产权投资可谓硕果累累。

除了在线音乐版权,其实还有一种版权收费方式叫KTV。在线KTV使用歌曲的商家需要支付版权费。国内有多少家KTV,KTV歌曲在周杰伦的人气常年位居前三。

如果其他歌手在商业演出中演唱周杰伦的歌曲或者进行商业改编,一首歌的版权费通常在七位数以上。

除了歌曲的版权,作品衍生出的IP也充满吸金能力。2016年,周杰伦加入爱尚传媒,为《蒲公英的秘密》《公元前之前的爱情》《三年二班》《说好幸福》等十首经典音乐IPs授权。据业内人士透露,这十大音乐IPs可以带来50亿的商业价值。

周杰伦很重视版权问题,布局很早。2014年底,朱厄尔音乐股份有限公司直接发表声明称,包括夏密音乐、天美北、网易云音乐、考拉FM在内的音乐网站,以及爱奇艺、优酷、土豆、PPS等视频网站均有侵权周杰伦作品的行为,并要求上述网站立即移除侵权作品。

周杰伦之所以能躺着赚钱,是因为在全新的竞争态势下,顺应了“大版权”时代的潮流。互联网正在从“野蛮生长”的时代进化到“版权为王”的时代。保护版权就是保护其核心竞争力。

然而,当我们回看这份榜单时,周杰伦的成就无疑反映了一个尴尬的现实,那就是近年来华语乐坛整体走下坡路。随着短视频的流行,15秒和30秒的歌曲剪辑变得流行起来。现在人们似乎没有耐心完全听一首歌。在这种背景下诞生的很多作品质量都经不起推敲。

42岁的周杰伦依然称霸榜单,但他的接班人却一直没能出现。

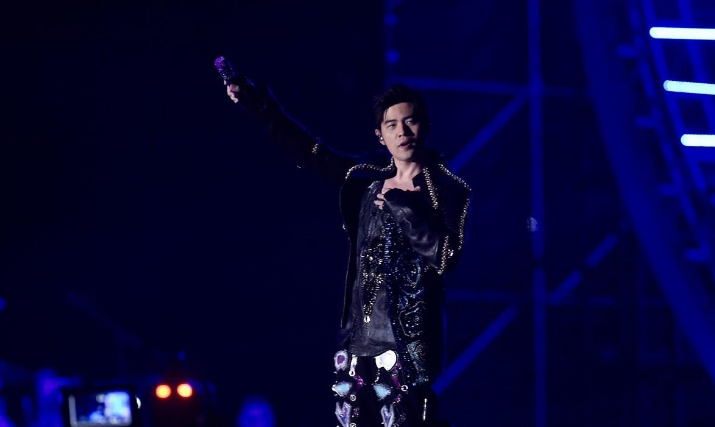

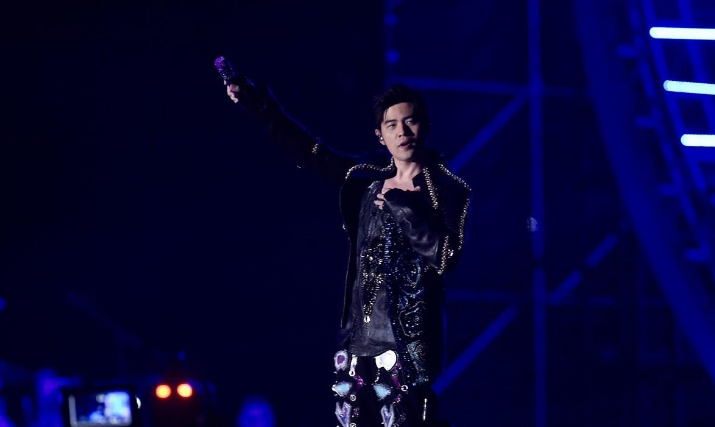

12月11日晚,被誉为“华语乐坛民族音乐娱乐盛事”的第三届TMEA腾讯音乐娱乐节在澳门威尼斯人金光综艺厅闭幕。仪式中,“年度十大热歌”揭晓,云海、踏山河、白月光与朱砂痣、浪子绯闻、可可托海牧羊人等短视频歌曲获得全部席位。一石激起千层浪,“年度十大热歌”迅速成为全网热议话题。相关话题#中国音乐#在新浪微博已有近2亿人阅读。

音乐爱好者,音乐从业者,或者吃瓜群众纷纷参与讨论。有些人对中国乐坛即将消亡感到悲哀,而另一些人则声称我们应该以现实的方式评估当前音乐行业的发展。一般最后网上的争论大多都有自己的理由,不接受对方的理由。在这种情况下,不如抛开争议,以短视频歌曲垄断年度点击率榜的现象为契机,谈一谈中国流行音乐的产业规律和受众随时间的更新迭代,或者更为有益。

热歌能代表华语乐坛吗?

只有搞清楚什么是热歌,是怎么来的,才能知道热歌能否代表中国乐坛。首先,根据百科介绍,腾讯音乐娱乐节是由包括QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民k歌在内的音乐平台联合打造的年度音乐盛会。主办方表示,腾讯音乐娱乐节年度奖项“让更丰富、更多元化的数据与粉丝对话,在腾讯音乐娱乐集团海量用户和庞大数据的基础上,综合考虑时间维度、榜单成绩、市场价值等因素,评选出各类奖项。”所以大致可以说,“年度十大热歌”是主办方根据其流媒体平台播放的数据得出的榜单。此外,版权不在腾讯音乐娱乐集团的作品不能参加评选。所以自然不能代表中国乐坛。

具有讽刺意味的是,很多权威奖项的评选受评委人为因素影响很大,但“年度十大热歌”可能是最公平的奖项,因为它几乎只看数据。看似不可思议,实际上是合理的。它说明了一个一直被忽视的现象:已经看到了“沉默的大多数”——他们被大数据抓住了,他们开始说话。

谁在“制造”爆炸?

虽然沉默并不意味着不存在,但在传统的传播效果中,有时候沉默确实意味着不存在。用“沉默的大多数”来形容中国流行音乐的听众是恰当的,比起主动选择歌曲来听,中国流行音乐的听众更习惯于被喂饭。在互联网时代之前,他们几乎听市场上推的任何一首歌。相比之下,一些粉丝或音乐从业者则以另一种方式选择歌曲。他们不仅有能力主动搜索符合自己口味的歌曲,而且对歌曲的创作或制作也有一定的了解。

过去几年,即使是互联网时代初期,前者也就是“沉默的大多数”,并没有把握住音乐相关的舆论走向,舆论被媒体、乐评人和唱片公司主导,再加上金曲奖等音乐奖项。随着mp3等数字音乐的兴起,传统唱片业受到冲击,开始产业转型,规则也发生了变化:曾经由少数人掌控的音乐市场和舆论,被更多的新人瓜分。

这期间最具代表性的现象是2000年开始的“手机铃声”、2014年左右的“流量明星”,以及现在的短视频爆炸。这种现象背后的本质是新技术的发展让更多的观众有了更便捷的音乐获取途径。随着智能手机的普及,流行歌曲的受众不再局限于追求潮流的年轻人。越来越多的中老年人加入到欣赏流行音乐的大军中,甚至有从后面来的趋势。其中广场舞的BGM(背景音乐)就是一个很好的例子。微博等平台的崛起让流量明星有了生存土壤,随后Tik Tok等短视频软件走红,其精准的算法配合市场下沉,让爆款热歌得以在人群中“病毒式”传播。有需求就有产品,以此为周期。在以盈利为导向的前提下,相关音乐从业者会以“短、平、快”的方式将音乐产业与市场、公众连接起来。

可以称为爆炸制造者的银莲花音乐就是最典型的例子。今年热门歌曲的获奖者,比如唱《白月光与朱砂痣》的大紫,唱《秋天》的王靖雯,都来自这家公司。通过市场调研和大数据分析,在此基础上,海葵公司打造了一条完整的爆款歌曲生产线。数据显示,他们拥有超过56万个海量音乐音乐库,还有近1万个Demo没有发布。公司热歌市场占有率15%,累计播放量超百亿次。传统唱片公司很难在短时间内达到这个数量级。

规则正在改变。随着短视频和资本的普及,中国流行乐坛越来越以内容为导向的产业化。内容方、平台瓜分大部分利润,传统唱片公司面临越来越严峻的挑战。与其愤怒地说它已经完成了,不如说它正面临着又一次新的剧变。

音乐世界极其丰富多样。

“世界很大,我想去看看。”歌曲的世界也是如此。得益于信息时代的便利,越来越多的歌曲可以通过流媒体在线收听。对于音乐听众来说,只要你愿意,其实可以找到更多符合自己口味的音乐。即使是非常冷门的歌曲,虽然没有在线收听的方式,也大多可以通过互联网获得。

对于音乐创作者来说,除了热歌,还有更多的创作方向。比如《乐队的夏天》再次引爆的乐队文化,可以展现出上世纪60年代兴起于欧美的乐队文化是如何在中国生根发芽的,以及这些乐队和音乐人是如何从流行音乐创作到摇滚、民谣、爵士、电子音乐等风格,从而拓展了中国音乐的风格;比如兴起于日本昭和时代的《都市流行》以其轻松慵懒的都市风格,在今天受到亚文化爱好者的追捧,掀起了“Steam Wave”复古风格歌曲的创作热潮;比如今年,无论是崔健、窦唯、谢天笑这样的老牌音乐人,还是《乌龟先生》《脏手指》这样的后起之秀,都还在高标准发行新专辑。越来越多的创作者,无论是音乐学院的毕业生还是有音乐爱好的斜杠青年,都在通过直播和线下表演的方式与观众直接互动...这些都是在我们争论华语乐坛是否终结的当下正在发生的事情。

了解音乐行业的现状,抛开争议,你会发现一个事实:听音乐的人越来越多,做音乐的人越来越多。只要打开一个音乐APP,或者走进一个Livehouse,就能发现新的音乐、新的音乐人,音乐参与者和受众的规模空前增加。这既是机遇,也是挑战。中国音乐的未来就像雾中航行的小船。究竟是产业泡沫还是新格局的诞生,还有待市场和时间的检验。但对于音乐创作者和粉丝来说,走出自我信息的茧,拥抱更大的音乐世界,或许是当下最好的行动。